文章已獲一條(ID:yitiaotv)授權

轉載請聯系原作者

今年5月,

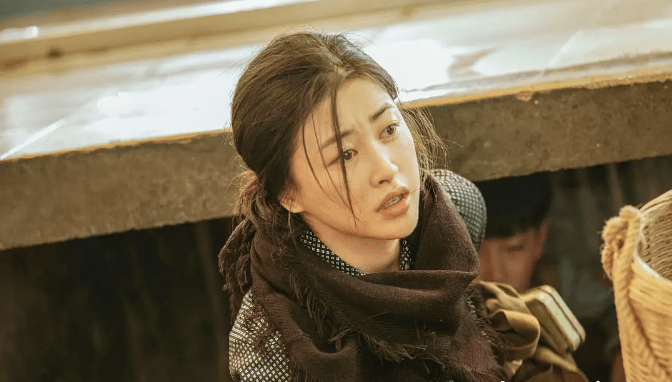

朱珠因為《乘風破浪的姐姐》第四季,

霸占了熱搜。

39歲的朱珠生完娃后,

就開始全面復工,

完成了3部劇的拍攝、話劇排演、綜藝……

還不忘打理自己的藝術空間。

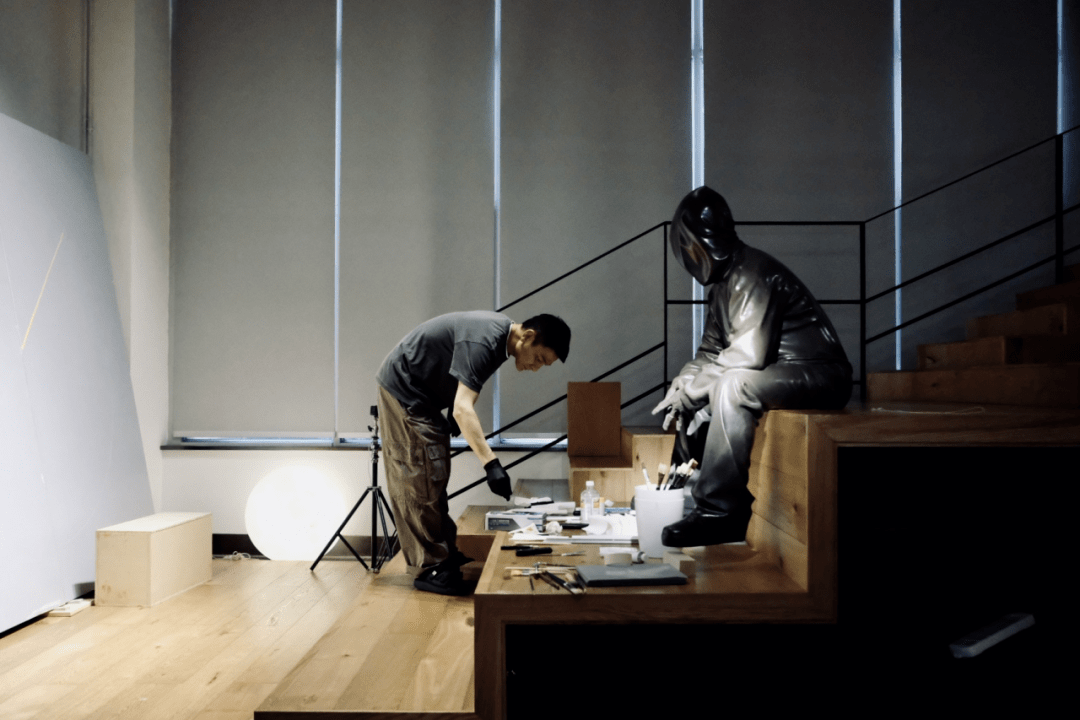

▲

朱珠拜訪倪志琪(左)、毛冠帥(右)兩位藝術家

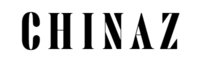

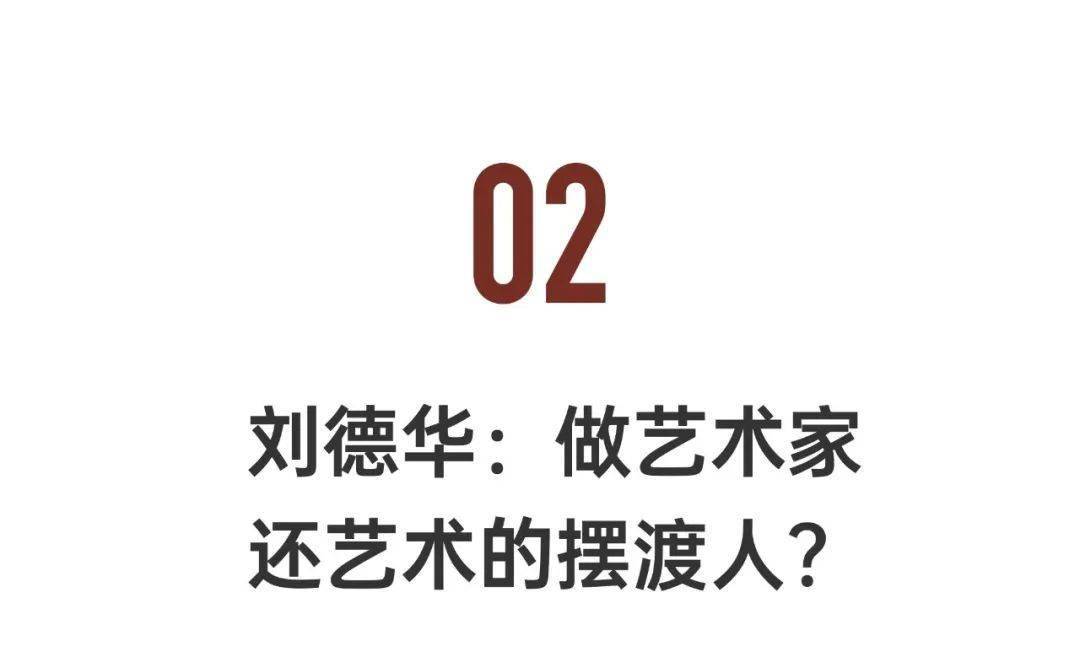

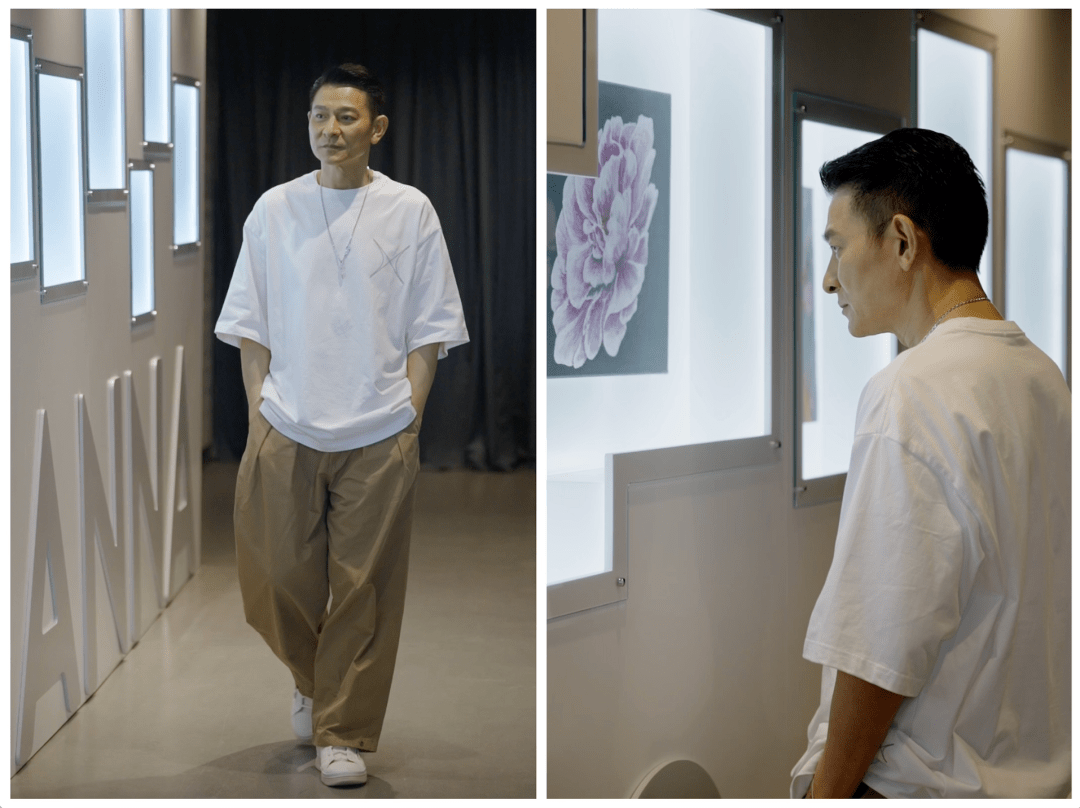

出道42年的劉德華在今年8月,

首次和5位當代藝術家合作,

舉辦他的首個藝術展覽,

親自參與書法、晶體制作、雕塑倒膜......

▲

劉德華獨立藝術作品禪繞畫(左)

和藝術團體STICKYLINE合作藝術作品、

《大塊頭有大智慧》啟發的幾何紙雕(右)

40歲的演員譚卓給自己設下目標:

每年至少拿出一件作品。

今年春天,

她的裝置作品在北京藝術雙年展亮相。

除了常規的拍戲、工作,

現在的她一心想著創作:

“我希望到了80歲,依然在創作。”

今天和大家分享這三位明星的藝術生活。

▲

朱珠的家中,所有墻面都掛滿了畫

自述:朱珠 編輯:朱玉茹

我從小就喜歡唱歌、跳舞、畫畫,真正開始對藝術感興趣,是在十幾年前。

去跟藝術家交流,把作品擺在家里去欣賞、分享,它成為我生活方式的一部分,也是去折射自己內心的一個過程。

▲

沈濤的《煙花》在朱珠曾經的單身公寓(上)和現在的家中(下)

以前我自己獨居的時候,挺像沈濤的《煙花》的。那個時候我還小,覺得身邊的很多東西很燦爛,但可能是稍縱即逝的,是比較迷茫的。又向往絢爛的美好,又對那背后的不確定性感到恐懼。

▲

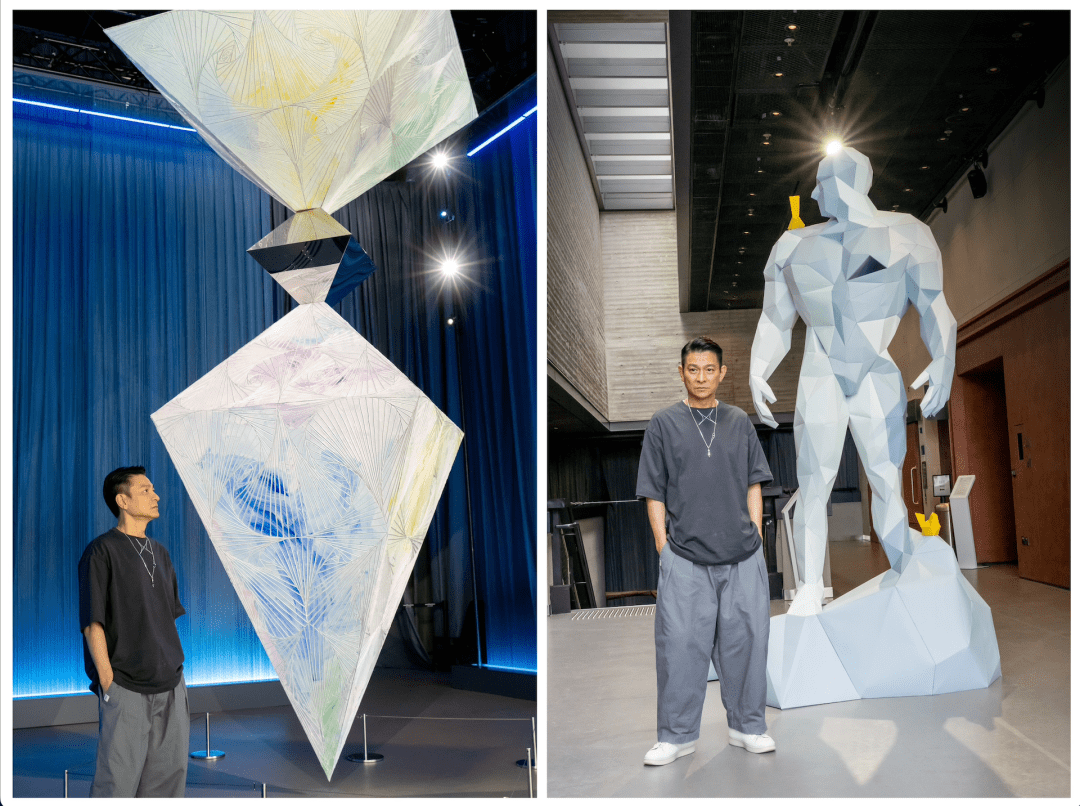

翠西·艾敏(Tracey Emin)作品

談戀愛的時候可能有點翠西·艾敏(Tracey Emin)的感覺,不顧一切地去往感情里跳,去追求那種最純粹、極致的真愛。

她有一件作品我非常喜歡,叫“I made my way to you(我終于找到了你)”。

在過去30多年的生命里,我終于在一個“大齡剩女”的歲數結婚、生子,不管這里的“you”是我的丈夫還是我的孩子,都有種“我終于找到了你”的感覺。

我無法為了任何原因選擇婚姻,選擇成為一名母親,我必需要有愛,一定要感受在愛里面,才會做一件事情。

▲

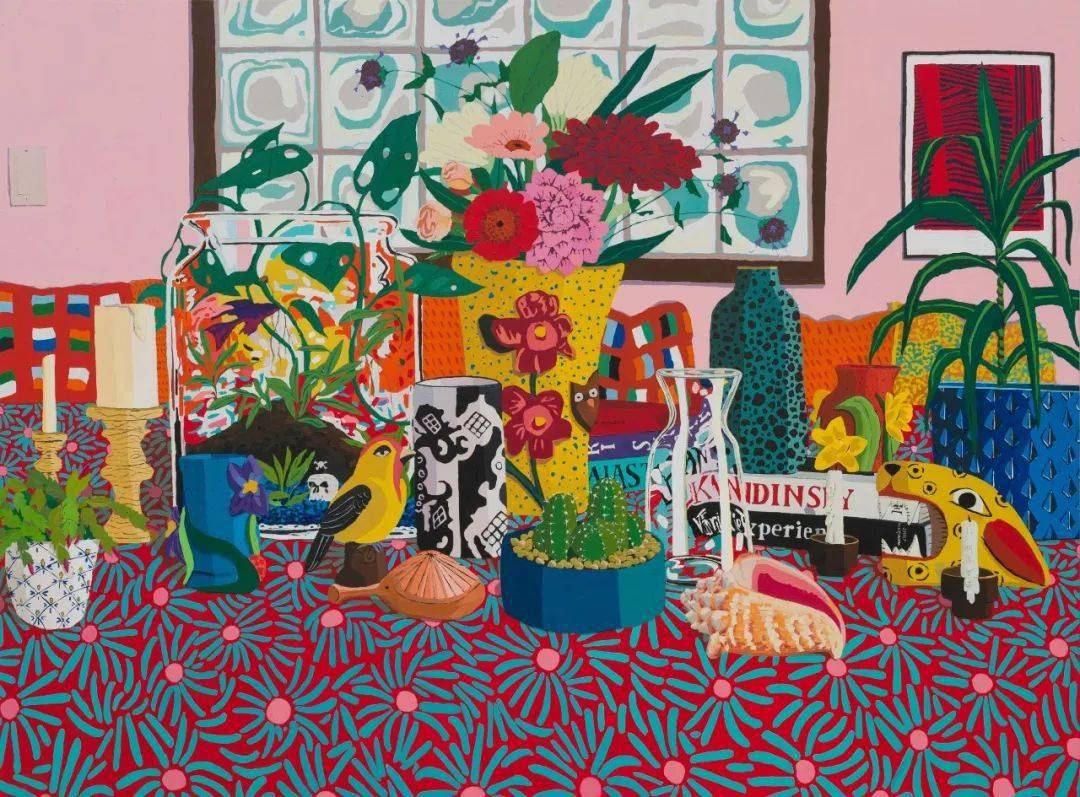

希拉里·佩西斯(HilaryPecis)作品

現在的生活,三口之家,我可能更會用希拉里·佩西斯(Hilary Pecis)來表達。就是一堆靜物、雜物(still life)堆在一起,但是它still life(依舊是生活、依舊生動)。

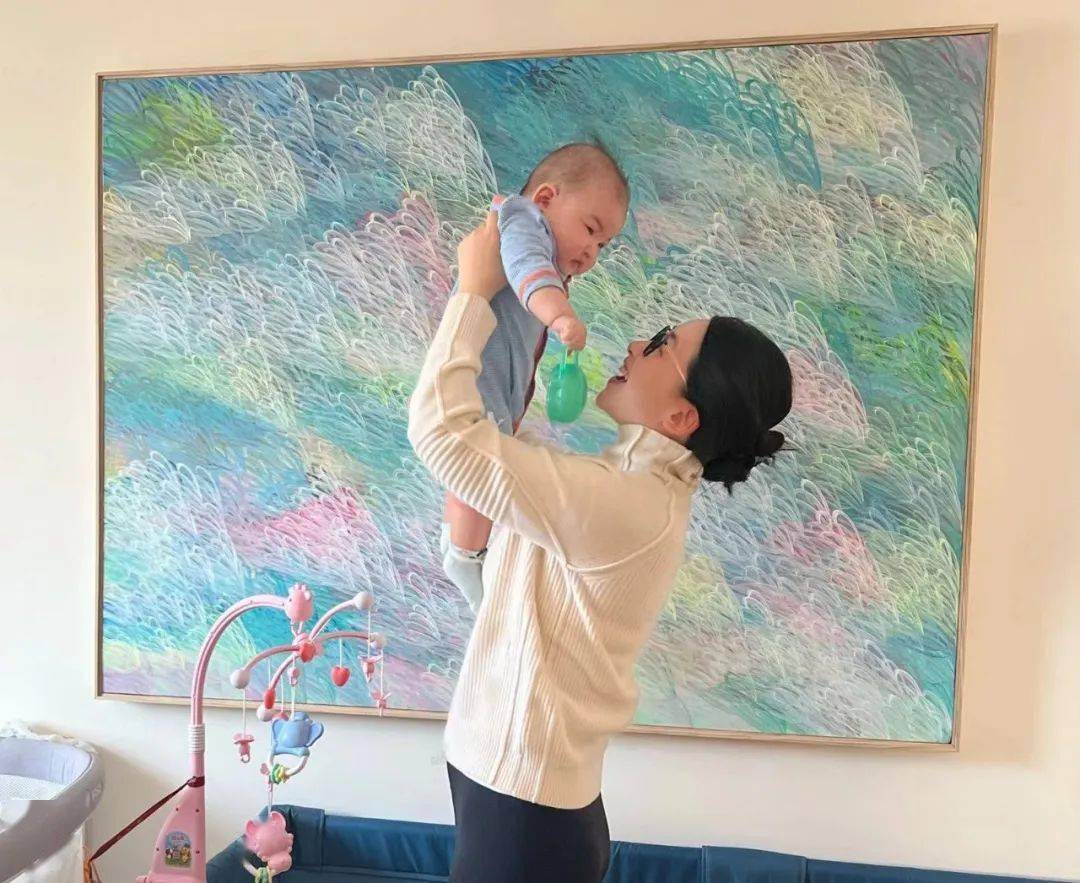

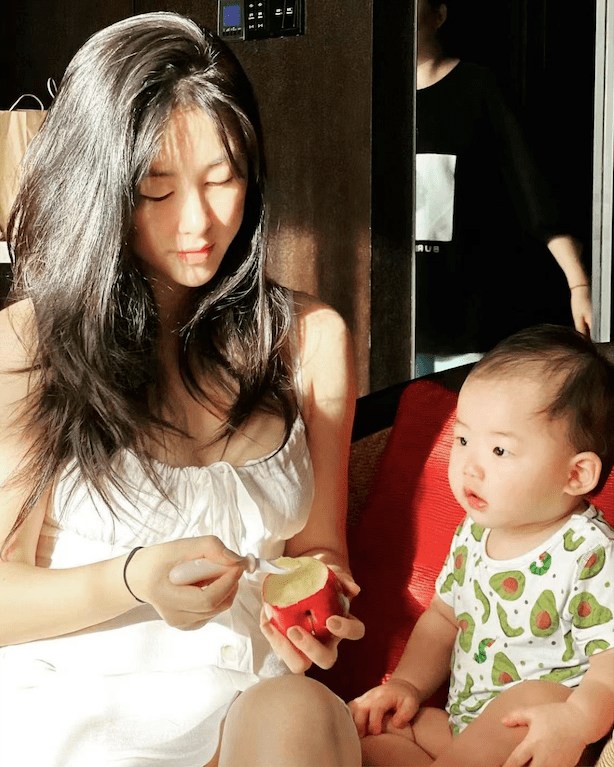

▲

朱珠和孩子在家中

藝術,對我而言就是這樣的一種英雄主義,一種竭盡全力生活又能超越生活的勇氣。

它是我的一種調味劑,一種宣泄,也是一種安慰。我可以只是單純地面對著藝術,歇一歇,然后再迎接我生活中的一切。

▲

朱珠拜訪藝術家毛冠帥(上)、倪志琪(下)

我本身是主持人出身,很喜歡和有趣的人交往,喜歡有意思的對話。跟藝術家這樣一群信仰美和不斷思考的人交流,我覺得是藝術帶給我最大的樂趣之一。

只要有機會的話,我就會去藝術家工作室拜訪,做一些訪談的視頻,也會辦一些小的展覽、沙龍。大家一起交流、切磋,從他們的視角去看問題,對我來說是很有快感、很受啟發的。

▲

陳可和朱珠

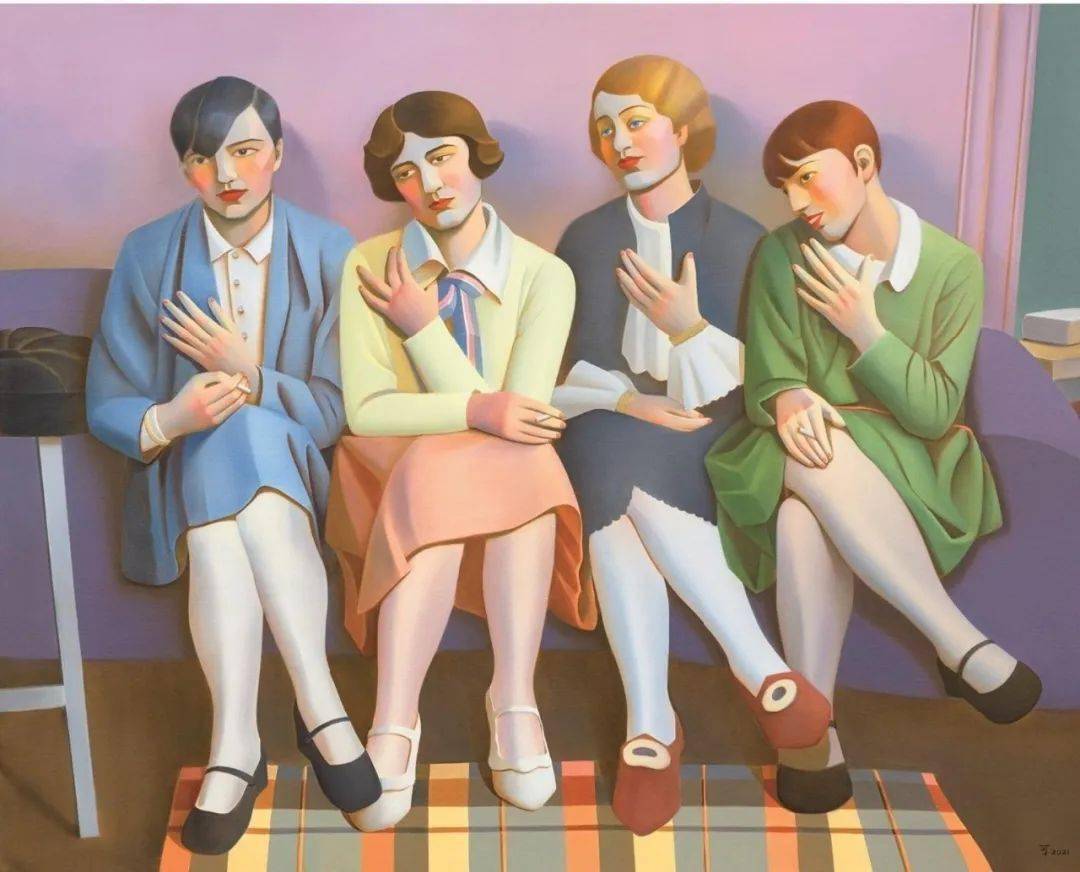

▲

《包豪斯女孩》系列

認識陳可的時候,我剛剛生完孩子,她就給我講述她自己婚后產后心理上的變化,一下子就觸動到我。

她的畫其實就是展現了這樣一個成長的過程。最早畫的那些小娃娃,孤獨、脆弱的小女孩兒的形象,到有了孩子之后畫的夢露、弗里達,表達女性感性、柔情的一面,再到現在的包豪斯女孩,是她向往的一種理性、勇敢的狀態。

結婚生子,對我自己的狀態和心境肯定是有非常大的改變的,我現在還在經歷這種轉變的過程。

當年自己一個人的時候,也覺得多自在、瀟灑,說走就走的旅行每一天都在發生,沒有什么可以束縛住我。

但是成了家之后,我覺得我其實更坦然、放松了。有一個牽掛、一個基石在那兒了,自己再去做很多事情的時候,才真正能夠放開了去做。相對來講,可能心更自由了。

▲

近兩年塑造的女性角色:《叛逆者》中的藍心潔、《喬家的兒女》中的馬素芹

現在我的生活,1/3是在工作,1/3和家人在一起,然后另外的1/3是留給自己,完成自己想做的事情。

當我在塑造女性角色時,我也會借用我平時喜歡的這些女性藝術家傳達的情感和力量。作為女性原型,她們大智大勇、忠于自我,真實而充滿勇氣地和女性的身份與命運抗爭,這種勇氣是我生命和創作的養料。

去問你自己到底想要什么,給自己空間、給自己生活,成為你真正想成為的那個人,去探索、學習和享受你真正愛的東西。這個東西對我而言可能是藝術,但它也可以是任何你能想到的讓自己開心的小事。

現在我生活中的所有都是我真正感興趣的東西,逛展、和藝術家交朋友,是我對于演戲的一個休息。回家看孩子,又是對于外面社交的一種休息。再回到劇組里一個人去工作,又是對于家庭瑣碎的休息。

我覺得我不停地在換腦子,轉換我的角色,其實是讓我不停地在休息,照顧我自己。我很提倡用不同的生活方式、不同的角色去權衡生活,它讓生活很豐富、很美麗。

▲

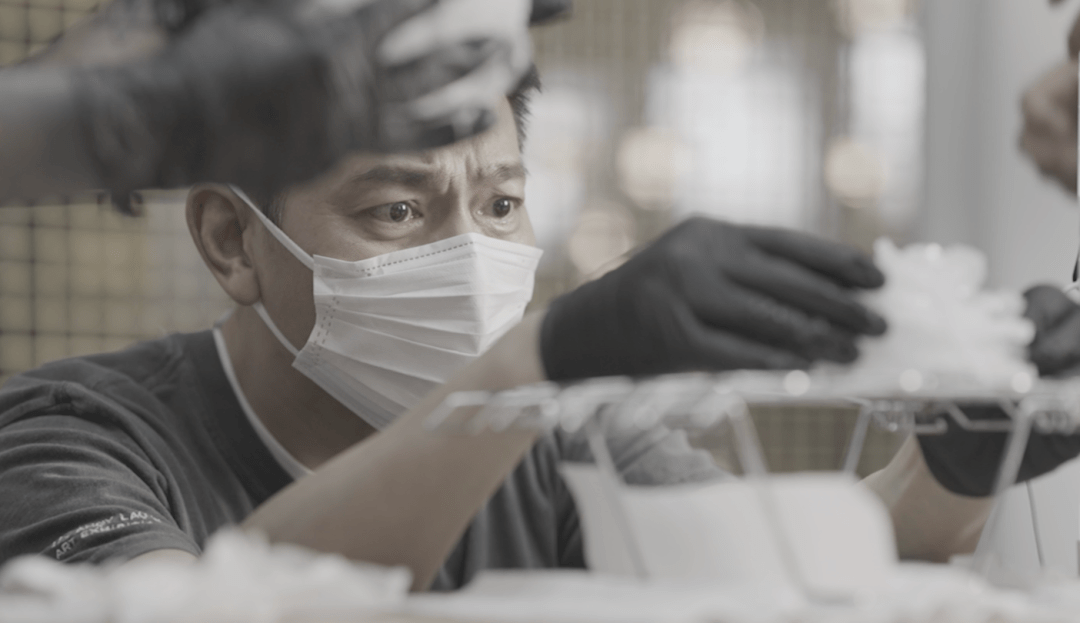

和藝術家許倬爾合作的晶體藝術創作過程

自述:劉德華 編輯:張銳嘉

這次的藝術展其實2年前就開始籌備。最開始,我們給不同藝術家打電話發出邀請,但很多人覺得是詐騙電話,就掛了(笑),沒有繼續。

后面我選擇了一些我喜歡的藝術家,選擇也是雙向的,就像是進了一所學校,總有幾個人會靠近你,大家互相靠近,慢慢呈現的就是現在的四組(五位)藝術家:藝術團體STICKYLINE,林于思,許倬爾,和黃玉龍。

▲

劉德華和藝術家黃玉龍創作月亮燈過程

其實做藝術一直都是我心里的一個種子。

我生活中一直都有寫書法,拍戲也會在車上寫寫畫畫。我十多歲的時候就經常去演藝中心,被藝術熏陶,后來我成了藝人,做藝術的夢想一直在,我想在60多歲的時候再夢一次。

▲

劉德華創作禪繞畫的過程

▲

劉德華創作禪繞畫過程

重復是我們這次的主題之一。

其實很多人都覺得劉德華在不停努力,我也不知道天賦是什么東西,可能我的天賦就是很會努力。有人很會唱歌,有人很會拍戲,所以我不停一首一首地唱,一部一部地拍,我相信只要不停地重復,機會總會來到,重復的次數夠多,成功應該是逃不掉。

▲

《從心開始Be You》

藝術形式:雕塑藝術及巨型充氣裝置

聯合藝術家:黃玉龍

這次二樓有一個展區叫做《Honey》,是我2007年創作的黑白仔的模型,和我跟女兒一同創作的油畫,都是我喜愛的東西,生活中完全離不開的。

2007年母親節,我正好在甘肅拍《三國之見龍卸甲》,沒有機會陪我媽媽,我就在片場手工縫了一個公仔,后來成為我的第一個作品之一安逗。后來還縫了一個黑仔,當時片場正好大停電,一片漆黑,所以弟弟是黑色的。從那以后就我感覺我當上了“媽媽”。

▲

劉德華觀賞女兒繪畫作品

《Honey》的另一部分是我跟女兒一起合作的一個展區。

我們畫一樣的東西,她畫山我也畫山,不過我那個是陪跑啦,主要是她要交功課,我發現父女一起完成作品真的很有樂趣,而且很開心,完全沒有矛盾,我意識到原來藝術可以是一個交流溝通這么好的方法。

我在女兒身上學到什么?我覺得學到童真,很多時候好跟不好,她是很明確的,不會掩飾自己的想法。

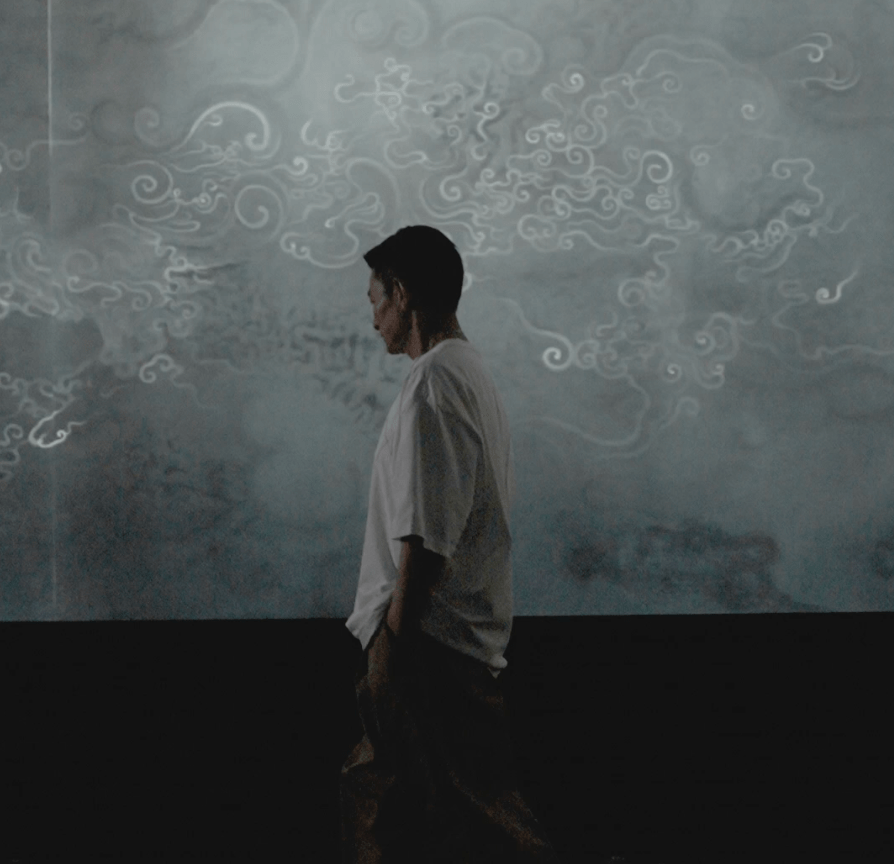

▲

《從心Be There》

藝術形式:水墨畫及中國書法

聯合藝術家:林于思

和林于思老師一起創作的水墨畫也是重復的概念。

我本來是想寫不同的書法填滿這個空間,中間有一點點水墨畫,后來林老師說你要嘗試新的東西,不停地嘗試。有一樣東西是沒有邊際的,就是天,不管多大地場地,我們都可以用一個天把它包含在里面,我們選擇了云海作為主要創作對象,和破曉這個時間點,就好像是我剛剛醒來。

▲

劉德華水墨畫創作過程

整幅作品是在林老師的工作室完成的,我們從一幅兩幅開始畫,把紙噴上水墨,讓紙慢慢吸收,這是第一層,然后你再噴濕這個紙,繼續畫就變成第二層,雖然是平面的,但真的會讓大家看到那個厚度。

比如有的紙可能是油性的,它的吸水能力比較低,就會影響效果,有的紙甚至會讓你的筆觸卡住,作品的狀態會隨時間、空間、溫度的改變而改變,人也會因而有不同的感受,所以整幅作品你可以看到興奮、疲憊、然后接近終結。

最終出來的效果不一定是你想要的,但它必然是一個藝術品。

▲

“我畫的云是從上至下的一條直的走線。”

我有時候會越畫越興奮,但林老師就跟我說你可以停下來了,你應該退后一點點看看剛才畫了什么。我當時就問他為什么要退后?然后發現我畫的云是從上至下的一條直的走線,他的云是往兩邊走的。

我跟這些藝術家相處的過程會發現,他們活得很自在,接受生活上的意外和改變,而我會希望掌控我的生活。

所以這次藝術的交流過程,我更像是一個學生,但我希望能變成一個擺渡人,把他們的藝術跟大家連接起來。

▲

劉德華與藝術家許倬爾做晶體藝術創作

許倬爾是一個年輕的藝術家,她的作品很有生命力。

剛接觸的時候我聽她講了一個故事,她的貓剛剛死了,就想怎么延續這只貓的生命,她開始做結晶藝術,用crystal(晶體)的形式把它包起來,最后發現雖然變成了永恒但是是脆弱的。

我們就想用晶體藝術的形式做一個展區,她很喜歡騎摩托車,就選定了我早期《天若有情》這個電影,她想把永恒但脆弱這個概念用在《天若有情》的創作中,做了一個婚紗和一個摩托車的作品,中間我也配合幫她想什么場景和環境適合呈現。

我覺得現在這個場景很浪漫,與此同時很奇幻。

▲

《沿途有你 all along with》

藝術形式:結晶裝置藝術 聯合藝術家:許倬爾

很多東西不是在我們掌控內的,因為crystal(晶體)這個東西很脆弱,本身她的工作室在北京,我們運輸過程中受到溫度、濕度的影響,最終呈現效果不是最完美的。運輸到現在的場地,也會受燈光和溫度的影響,但有一點我是蠻佩服的,就是她活得很自在,面對困難的那種堅定。

其實他們剛剛接觸到我的時候,會覺得跟我有些距離,不是說他們不接受我,而是覺得跟他們是沒有bonding(關聯)的。但幾次聊天下來我發現他們容納我的空間,比我容納他們的空間更大,他們會傾聽、思考,然后給你一個回饋。

有時候我坐在那就想,他們是在聽我嗎?不應該是我向他們來學習嗎?

▲

《從心開始Be You》

藝術形式:雕塑藝術及巨型充氣裝置

聯合藝術家:黃玉龍

黃玉龍是我之前就認識的一位藝術家,很早之前我就知道他創作的月亮燈和Hoodie的雕塑。

這次合作的一個作品是一只手的雕塑,最開始倒模的時候我用了他的手,做出來他不滿意,他說這樣沒有特點。而我的小手指在拍戲的時候斷掉過,現在也是歪的,所以他希望用我的手,最后做出來是我的手的模型。

我坐在自己的手上,就是希望我可以逃出自己的五指山,因為這是室外的一部分空間,從內到外豁然開朗,我坐在那邊展望我的未來,到底我要做一個藝術家,還是做藝術的擺渡人?

▲

劉德華在作品《從心Be There》前

現在對我來說,家庭就是最重要的存在。

幾年前我真的很能掌控自己的生活,比如去內地拍戲,我說拍10天我就要回到香港。但近幾年讓我看到了世界的不確定性,后面隔離有一次三五個月才回香港,我想女兒,想老婆,我想爸爸媽媽,可我能做什么呢?

以前我還各種去打球,特別開心,但現在打球的時候,也老是想著回家,待在爸爸媽媽身邊,待在太太和小孩身邊,這是任何娛樂都沒辦法替代的。

年輕的時候喜歡買衣服,現在還是喜歡買衣服啊(笑),只是跟家人一起買衣服,一起商量“這件怎么樣?怎么搭比較年輕一些,怎么搭帥一些?”生活已經不一樣了。

▲

前期籌備階段會議

我很滿意現在我的生活,我覺得我是我這個年紀里最好的(笑)。

我很幸運,在工作上沒什么壓力,我跟家人和工作人員的關系也很直接,沒那么繞,所以不會費心,有可能十年、二十年前我比較難相處,但現在我很好,很舒服,生活是很愉快的狀態。

▲

布展期間

我也一定會有我自己的作品,這個大家放心,只是現在還沒到時機,可能明年你就能看到我做導演的作品(笑)。

我覺得未來就是我做好我自己“劉德華”這三個字,我可能不會有很大的突破,只是覺得應該做出些改變,讓大家發現我的另一面。

我會不會是以前的劉德華?我必須是以前的劉德華,因為 60 年走下來才變成今天的我,未來只是60 +n年。所以你問我未來會怎樣?我未來會做好劉德華這個角色。

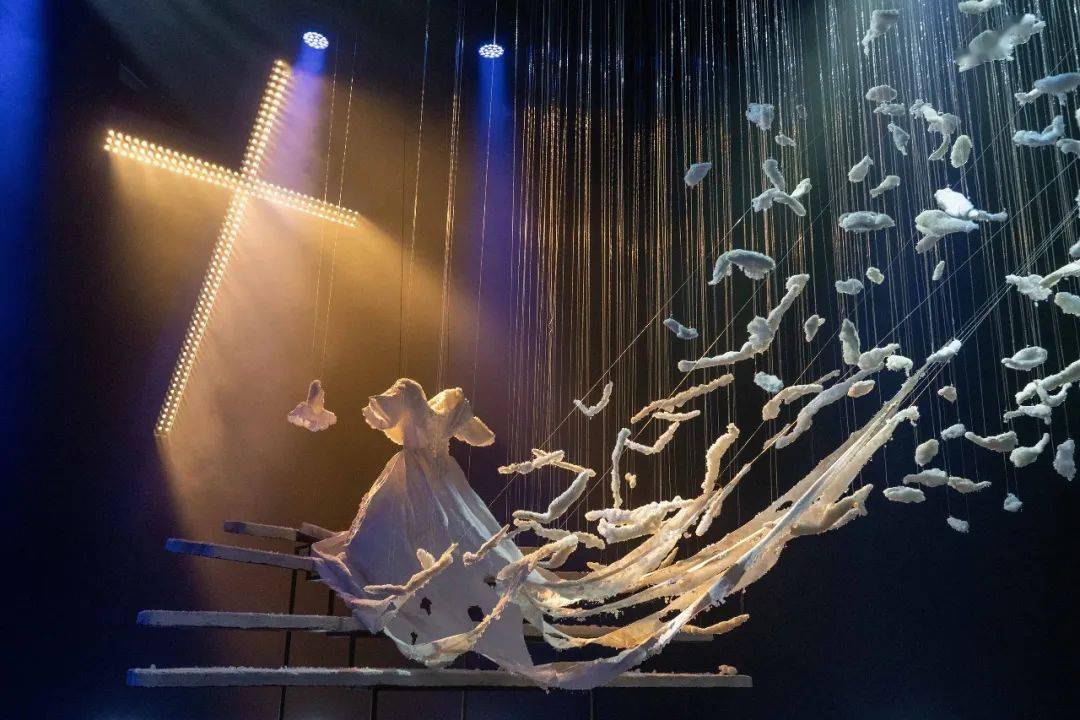

▲

譚卓,《啟示錄》

首屆北京雙年展現場,2023

自述:譚卓 編輯:葉荔

我是在拍戲的時候有的創作靈感,所以后來一邊拍戲,一邊設計這件影像裝置,最終以它為一面巨大的電子屏幕,畫面中是一個虛擬人物,用的就是我的形象。但這個存在數字時空的虛擬人,又跟正常人形是不一樣的,“她”的臉部有很多裂痕紋理,突出電子元件拼接感,“她”的頸部、下肢的關節,都是裸露的機械,就好像是未完成的。

▲

《啟示錄》局部

這件作品連通了3臺打印機,經過編程,每隔10分鐘就會自動打印,基因鏈、化學公式,陰陽八卦、金錢、宇宙,打印出來的都是真實世界存在的符號,我刻意挑選了這些沒有情感色彩、全球通用的時代標記。

我還在里面加入了很多金箔,金子是很穩定的,在時間縱軸上貫穿古今,回應那些代表人類物質文明的產物。

我是希望能讓觀眾對我們所處的時代產生一些反思,人們這么瘋狂地用盡一切力量去追逐的東西,它究竟意味著什么?

▲

譚卓兒子在現場認真觀看作品

創作的那一個多月,非常瘋狂,白天拍戲,晚上連軸弄到凌晨四五點鐘,臉上都長痘痘,一直掉很多頭發,壓力特別大,但是特別沉浸。

其實做了很多方案,本來計劃直接掃描我這個真人,但是那樣我就要離開拍戲的小城,怕我回來又要隔離,耽誤劇組,后來就干脆建模,連著改了好幾稿。

▲

設計稿從“人”到桌椅的細節打磨

我一直覺得,在每個人小的時候,藝術是非常貼近人的靈魂的,長大了反而會疏遠。小時候我一直在畫畫,喜歡給娃娃做衣服,畫服裝設計,還特別喜歡一個建筑玩具,不厭其煩地來回搭建。

但是我們那個時候沒有像現在這樣,特別地去了解孩子的天賦,我也從來沒有報班學習過美術。當我能自己選擇的時候,天然地就喜歡和藝術生在一起玩兒,大概是潛意識的吧。

到了20歲,我慢慢地就開始想要創作。

▲

《無限可能的Baguette》

在北京雙年展現場

轉機發生在2020年,疫情第一年。

當時某個品牌在全球邀請了10位藝術家,在他們的經典包袋Baguette上創作,我是他們的“藝術大使”,第一次有機會嘗試。

一個白色的包包,它今天可以飛出火箭,明天它還可以飛出其他的東西,它有無限的可能。這件作品當時位列展場的C位,這也是我第一次以“藝術家”身份亮相。

▲

譚卓,《下午茶》

上海油罐藝術中心,2021

▲

譚卓在現場導覽

從此就決定每年交出一件作品,到現在覺得ok,我每年完成作業了。

2021年做的是《下午茶》,第一次做空間裝置。一個精致的玻璃盒子,16塊透明的鋼化玻璃搭成,把10臺老式電視機罩起來。觀眾走進盒子,就像走進甜品店,里面是鋪了白桌布的餐臺和餐桌,電視機放映的則是我飾演的神秘女郎。

疫情已經是在身邊相伴隨的常態,個體應該何去何從?個體與外部環境的關系變得怎樣?要解決這些問題,都需要勇氣,也沒有別人能幫自己一把,我是在這樣的情緒中創作的。

我所有的作品,都是在關注人。無論做演員還是做藝術,還是生活,人都是最重要的。他人的感受,他人的處境,我是特別在乎的。可以說,我們每個人都是在名為“人”的這具皮囊里進行有限的思考吧。

藝術對我來說,既可以讓我得到滿足,又可以去釋放,它就是我人生的一個能量棒。

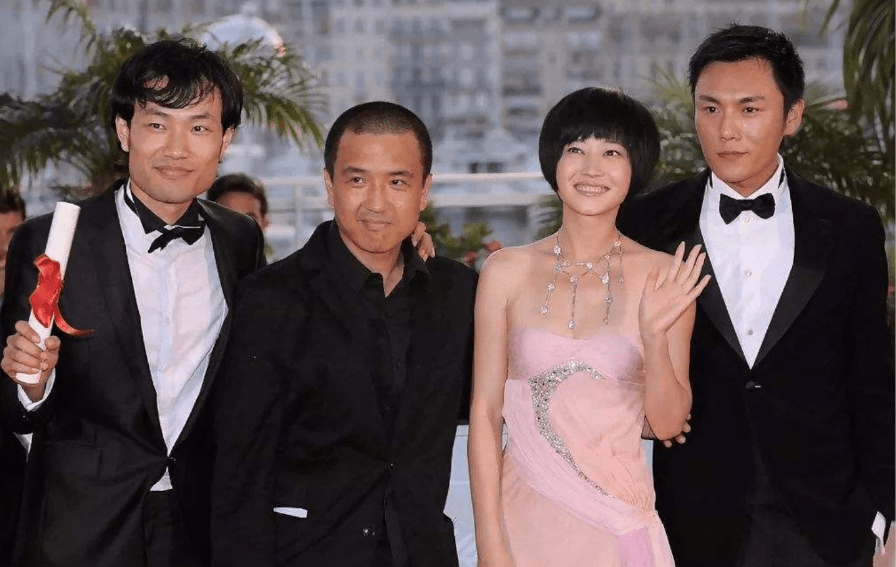

▲

《春風沉醉的夜晚》劇組在戛納,2009

以前,我是悶著聲、不說話地去做事的那種人。2009年,我和婁燁導演去參加戛納電影節,我都到了戛納,出現在紅毯上,有的人才知道我去了戛納電影節。

但是現在覺得更打開自己了。

▲

譚卓與楊福東討論《下午茶》

2016年、2018年,我參加了楊福東的兩部長片,他毫無疑問是影像藝術領域大師級的人物了,我也覺得很幸運,在他身邊有過很好的學習。

“火箭”出來的時候,楊福東當時來看,他說“以前只知道譚卓是一個好的演員,但是她很可能以后也是一個不錯的藝術家。”

到第二個作品《下午茶》,他也帶了家人去看,感覺到我明顯的進步。這些我信任的人發出的聲音,給了我認可和鼓舞,帶來很大的驅動。我做演員的時候一直都是這種狀態,一頭扎進角色里,不管在做什么。做作品也是,可能準備的時間是有限的,但觀察,思考,累積,凝結的時間是非常漫長的,眼睛、思考的心一直都帶在身上,不是說我開始創作了,我才啟動它。

進入這個年紀,能感覺到自己和20多歲時明顯的變化,以前碰到壓力的時候總是忍不住會哭,很崩潰,需要找找我媽尋求幫助,現在抗壓能力更強了。

前兩天我兒子說,他喜歡的女生類型,就是那種很自然,不怎么刻意打扮,在草地上滾來滾去的,我一聽,我說這不是你媽嘛。

在心底里,我可能是一個沒有辦法讓自己舒服下來的人,的確也是一直在做我自己想做的事情。從這個角度講,確實是心無旁騖的。

部分圖片提供:譚卓工作室、油罐藝術

你的點贊和[在看],很重要??

冀ICP備15027495號

冀ICP備15027495號